2001年北京楼市剪影|新地产20周年特别策划01

2001年12月,《新地产》(现《地产》)杂志创刊号问世。让我们穿越时空,回到20年前的北京,以北京楼市为缩影,纵览房地产市场上的众生百态。

2001年12月,《新地产》(现《地产》)杂志创刊号问世。让我们穿越时空,回到20年前的北京,以北京楼市为缩影,纵览房地产市场上的众生百态。

这一年北京最大的事件,是7月13日申办2008年奥运会成功。这一晚举国欢腾,人们充满了对未来的各种美好向往,其中当然也包括住房梦。

当年还有一件具有里程碑意义的大事,就是中国于2001年12月11日正式加入世界贸易组织,标志着中国改革开放进入历史新阶段,随着各行各业开始深度参与经济全球化,经济加速发展,房地产行业及上下游产业也随之进入快速发展阶段。

2001年是国家及北京市建设“十五”计划的第一年。这一年北京市常住人口1385.10万,其中户籍人口1122.30万。根据此前出台的北京城市总体规划(1991年-2010年),北京市的人口控制目标为:2000 年全市常住人口1160 万左右,2010 年常住人口1250 万左右。而根据3年后出台的《北京城市总体规划(2004年2020年)》,到2020年,北京市总人口规模规划控制在1800万人左右。实际上,仅仅8年之后,截至2009年底,北京市实际常住人口总数为1972万人。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,北京市常住人口为2189.3万人。人口增加的速度与房屋供给速度的矛盾,开始迅速凸显。

两年前的1999年,全国高校开始扩招。各大高校的在校学生人数在随后的若干年里出现了大幅上升。根据全国高校招生统计处公布的数据,2001年全国普通高校计划招生人数250万人,实际招生人数为268万人。这些来自全国各地的青年才俊在毕业之后,很多人选择了在北京工作与生活,他们也将在未来20年里成为北京楼市首次购房和二次改善购房的主力人群。

3年前的1998年,被普遍认为是全国以及北京的房地产市场开启之年。此前北京在八、九十年代已经有了商品房市场,但市场上的购买者主要是各事业、企业单位,以及少数先富起来的人和外国人。大部分城市居民都可以享受到单位的福利分房,手中积蓄又非常有限,因此商品房这一概念基本与普通老百姓无关。

1998年7月3日,国务院发布23号令《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,要求从1998年下半年开始停止住房实物分配,也就是停止福利分房。而在1998年5月,央行颁布《个人住房贷款管理办法》,随后各大国有商业银行纷纷出台了个人住房贷款相关政策,这一政策不仅为众多积蓄尚少的居民大大降低了买房门槛,也让老百姓在消费观念上开始逐渐接受“今天花明天的钱”的理念。这两个政策的先后出台,真正激活了商品房市场,让个人购买商品房成为楼市上的主流。因此,1998年是中国房地产市场元年成为了业内共识。

此时京城的土地出让方式是协议出让和公开拍卖并存。早在1992年北京就曾经首次公开招标国有土地使用权,但最终招标失败。1994年12月,北京房地产交易所举办北京首次房产拍卖会。从2001年至2003年,北京市共有58宗土地以公招拍挂方式完成出让。

三年之后的2004年3月30日,由国土资源部、监察部联合下发的《关于继续开展经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让情况执法监察工作的通知》中,要求在2004年8月31日之前全面停止六类经营性用地的协议出让,之后所有经营性土地必须采用招拍挂方式进行公开转让,史称“831大限”,在831大限出台当年,共有84宗土地通过招拍挂方式出让,远超以往3年总和。

2001年8月28日,北京市政府出台《北京闲置土地处理办法》,该办法规定土地闲置满两年的,经院批准机关批准可以无偿收回。业内普遍把《北京闲置土地管理办法》与《商品房销售管理办法》(6月1日建设部颁布)、《关于规范住房金融业务的通知》(6月19日央行颁布)并称为2001年三大房地产重要政策,构成了京城楼市由量变到质变的分水岭。

2001年6月,陆续修建了十余年的北京四环路全部连成一体,四环路周边也是当时北京大多数居民日常生活所辐射到的最远范围。

此时,北京在八、九十年代率先规划和开发的如方庄、亚运村等区域,已经上演了迭起兴衰的大戏,即将退出舞台的中央。

80年代中期建设的方庄是北京最早出现的高端商品房区域,也因此成为改革开放后北京第一个富人区。2001年的方庄早已不复当年之盛况,虽然还有一些新盘入市,但购买者主要是白领阶层,很多80年代住在方庄的影视明星在90年代搬到了亚运村。

但此时亚运村也已经显现衰落的势头。1999年左右,“逃离亚运城村”成为当时的热议线年,住在亚运城的明星、富商们多数已经搬离,迁往西山、潮白河、温榆河等片区的低密度别墅里。

1992年开始规划的望京地区在2001年已初具规模,但直到一年前(2000年)的6月,望京街道才正式成立。此时望京的韩国居民已经开始占据相当大的比重,望京新城及周边小区里的公告、超市货架上的标签、餐馆里的菜单,也在不知不觉间加入了韩文。

2001年,望京的新盘圣馨大地5000元/平方米,方舟苑5300元/平方米,慧谷时空5600元/平方米,华鼎世家价6100元/平方米,大西洋新城最贵:6900元/平方米。此时区域内二手房价格大约在40004500元/平方米。

如今已成为炙手可热的中高端新盘聚集地的亦庄、通州、大兴和房山,这些区域的商品房开发比绝大多数人印象中的时间早得多,可以追溯到1994-1995年。不过在1998年房改以前,这些区域内的项目还屈指可数。以亦庄为例,1994年国务院正式批复成立亦庄经济技术开发区,1995年亦庄的第一个楼盘大雄城市花园就开始对外销售,但一直到1998年10月,亦庄区域才出现第二个项目鹿鸣苑。2001年时,这几个区域都没有开通地铁(最早的是通州,2003年底八通线开通),生活配套也不够完善,开发的商品房项目数量有限。但当时北京楼市中已经有很多业内人士预判到,这些区域在未来潜力巨大。

回龙观、天通苑的诞生与商品房市场启动是在同一年。1998年10月29日,以回龙观、天通苑、建东苑为代表的19个首批经济适用住房项目在北京市房地产交易中心集中展示,拉开了经济适用房在北京大规模开发的序幕。从2000年开始,回龙观和天通苑陆续交房,到2001年时,已经有几万户居民搬进了以2600元/平方米购买的经适房。

2001年12月出版的《新地产》杂志创刊号梳理了北京2001年1-10月北京楼市134个在售新盘情况,其分布情况如下:内城四区(东城、西城、崇文、宣武)有16个项目,朝阳区有45个(其中只有3个位于五环外),海淀区27个,丰台区16个,通州8个,大兴13个,石景山3个,顺义2个,昌平1个,怀柔2个,延庆1个。在二十年后的今天,北京楼市中位于五环内的新盘已经屈指可数。

2001年时,在北京开发楼盘的本地国企如首创、大成、华远、城开和天鸿(2005年合并为首开)等,仍然拥有着较大的开发量,但以万通、SOHO等为代表的民营房企也已在北京市场上站稳脚跟。此时,珠江、富力、金地等南派开发商同样开始了在北京的攻城略地,在今后的岁月里将会对京城房地产市场产生深远的影响。

2001年之前,只有少数外地品牌房企进京,如万科(1992年)、新世界(1993年)、中海(1997年)、金地(1999年)等,除了新世界在商业地产领域声名鹊起,其他房企当时并未在北京市场奠定后来为人们所熟知的地位,外来房企也并未占据市场的主流。

但也正是从这一年开始,合生创展(2001年)、珠江(2001年)、富力(2002年)、绿城(2003年)、星河湾(2005年)、龙湖(2007年)等知名房企纷纷进京攻城略地,以至于很多北京本地房企大喊“狼来了”。这些外来房企陆续打造出一个个标杆项目,很快颠覆了北京的楼市格局,对北京市场上产品品质的提升起到了巨大的推动作用。

2001年,合生创展及珠江地产在北京推出了珠江帝景、珠江绿洲、珠江罗马花园3个项目,总建筑面积近200万平方米。2002年,广州富力地产通过招拍挂方式以31.7亿元的价格夺得广渠门外一大幅地块的使用权,即今天的富力城项目,这一楼面地价在当时堪称天价,夺得当年全国“标王”。此时万科进京已经进入第9年,虽然打造的万科城市花园项目得到了业内的高度认可,但在很长时间里,万科在北京市场无论从开发量还是从关注度上都难称主流,万科在北京市场扭转这一情况,还要等到将近10年之后。

查阅2001年的楼盘广告可以得知,位于万柳核心区的世纪城起价5180元/平方米、均价6300元/平方米,东南三环方庄地区紫芳园的均价为5480元/平方米,双井桥附近的华腾园均价5380元/平方米,位于甘露园的朝阳无限项目均价4800元/平方米,位于亦庄的新康家园均价3650元/平方米。

北京的二手房市场被激活大约比新房市场晚了一年时间。1999年10月7日,《北京市已购公有住房和经济适用住房上市出售管理办法》出台,160万套已购公房在同年11月开始试行上市,一年以后正式放开。从那时起的很长一段时间里,在北京已购公房交易和二手房交易几乎可以划等号。

市场刚刚开启时,由于买卖双方群体数量非常有限,双方的选择余地也都不大,2000年北京仅成交了1100套房子。随后在2003年2月18日,北京市政府出台《北京市已购共有住房上市出售实施办法》,进一步完善了已购公房交易规则,彻底激活了二手房市场,2003年北京成交了21000套,2004年更是成交了大约38000套二手房。

2001年11月12日,左晖在朝阳区甜水园社区开办了第一家二手房门店,当时公司的名称是链家宝业,到这一年年底,链家总共有两个门店,37名员工。此时,我爱我家已经创办一年有余,拥有北京、杭州、南京、苏州、太原分公司,门店数量超过百家。1990年就已经在内地开展业务的中原地产于1994年成立了北京公司,此时也在北京二手中介业务中占有了一席之地。如今在北京二手经纪市场前五名中占有一席之地的麦田房产,要在4年之后的2005年8月才从福建进京,后来又把总部迁到了北京。不得不提的是,此时还有一家中介机构也已经成立4年,并在随后几年里占据了北京二手房中介市场的最大份额,这就是最终在2007年随着董事长涉黑被捕而轰然倒塌的中大恒基。

据有关数据统计,仅仅3年后的2004年3月,北京房地产中介公司共有6000多家,而有资质的中介在1500-1600家左右,其中真正算得上有一定规模的只有十几家,当时的市场之复杂混乱可见一斑。

当时二手房中介的操作手法现在看来只能用无法无天来形容,购房人可能会看到10套房源用的是同一个房子的照片,中介可以要求买卖双方不见面,从中吃差价。而坚石公司的大案、中大恒基的涉黑大案,在当时轰动一时,现仍可查到案件的来龙去脉。

也正是在3年之后的2004年,左晖在行业内首先提出“透明交易、签三方约、不吃差价”,4年后链家弯道超车占据了北京二手中介头把交椅,直至今天仍然无人能撼动。

2001年,商业地产正在经历艰难的复苏,3年前的1998年号称北京的“商场倒闭年”,这一年新开业如新东安、庄胜崇光、中粮广场、宜家等商场,大多处于停业状态。在一年前的2000年,王府井、西单商业街改造完成并重新开业,前门商业街的重塑工程也拉开了序幕。

直到两年后,北京的商业地产市场才走出长达10年的低迷期,线年也被北京媒体称为“商业地产年”。当时CBD及其周边地区的商铺销售记录屡次被刷新,建外SOHO商业街、珠江帝景欧洲风情商业走廊、昆泰国际中心等项目都得到了极高的社会关注度。

值得一提的是,“商业地产”这一概念是在90年代随着新世界、长江实业、和记黄埔、新鸿基等香港企业进入北京市场而引入的。港派房企进入北京的时间远在房改之前,因此当时普遍没有开发住宅,而是聚焦在商业地产领域。东方广场、新世界中心、新东安市场、首都时代广场这些本地人耳熟能详的商业建筑都是由这些港派公司投资兴建的。

2001年北京的甲级写字楼市场全部位于五环内,东部二环附近的建国门和东二环板块分别占据18%和15%的份额,东三环附近的国贸和燕莎板块占据了22%和15%的份额,四者相加已经占据市场七成。此外,西二环金融街板块占据了19%,北部的中关村只占11%。

在租金价格上,国贸和建国门商圈最贵,分别为33.9和31.4美元/平方米月,中关村商圈租金最为便宜,仅20.3美元/平方米月。北京的其他地区几乎再无甲级写字楼分布。当时望京地区的叶青大厦租金为150元/平方米月,望京大厦为150元/平方米月,娜丽莎大厦一、二层90元/平方米月,三、四层75元/平方米月。

2001年,《北京商务中心区总体规划》编制完成,对CBD区域的功能布局、空间形态、绿化系统及公共开放空间、地下空间利用等方面进行了科学规划。此时的CBD已经成为北京高档商务办公最集中的区域。

与CBD一样,金融街商务区的概念同样是在1993年10月《北京市城市总体规划》中提出的,在西二环阜成门至复兴门一带建设国家金融管理中心,集中安排国家级银行总行和金融机构总部。金融街是此时北京西部唯一一个甲级写字楼聚集地。

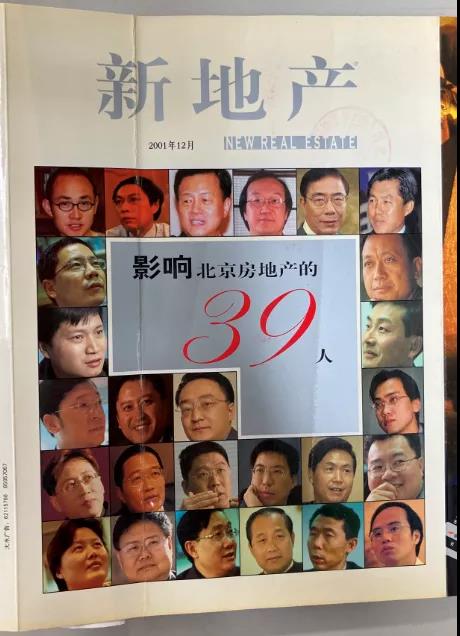

新地产创刊号的封面文章题为《影响北京房地产市场的39人》,实际上介绍了41人。文章按语写到:“谁如果了解了这些人,就基本了解了北京房地产市场。”其中包括:

房企高管和职业经理人:世茂集团许荣茂、万通集团冯仑、金源集团黄涛、中原房地产李明、银信地产张民耕、当代集团张雷、SOHO中国潘石屹、美晟地产杨美玲、金融街公司王功伟、盛世兆业周伟峰、海开集团王书俭、冠海公司陈德清、万通张斌、金地集团陈长春、太合集团李长山、旺座中心项目刘伟。

代理公司老总及策划人:香港利达行邓智仁、伟业顾问林洁、中原顾问李文杰、我爱我家陈早春、协成咨询王晓航、金网络张静颐、成业行张寒燕、红石广告涂红兵、华润置地胡晓坤。

策划人:伟业营销柯佳延、世纪百人行童渊、橘郡项目闫明、威格斯香港物业顾问公司李忠。

广告公司:文视广告裴林、金久广告王舰、瑞德广告周子、揽胜广告杨海华、雪瑜轩吴新亮、烽火精英王鹏、动人广告彭浩。

4位建筑师:北京市商务中心区规划建设总顾问柯焕章、中国建筑设计研究院人居环境研究所副所长刘东卫、中国建筑技术研究院副总建筑师开彦、北京大学建筑学研究中心主任张永和。

翻看封面文章里这些二十年前北京楼市中的风云人物,笔者粗略估计了一下,现在仍然活跃在房地产第一线的大约只有十分之一,另有十之一二虽然还在行业中发展,但早已不处于舞台的中心。其余的十之七八里,少部分人已经隐退成为江湖传说,大部分连笔者这样入行十几年的人也未闻其名,房地产行业二十年之风云变幻由此可见一斑。

当时北京的多数社区已经拥有了负责小区日常管理工作的物业公司,全国也已经有了2万多家物管企业,其中70%为开发商自己组建,20%属于房管所或者单位的后勤部门改制而成。

此时的物业管理乱象从生,物业公司之间、物业公司和业主之间的纠纷屡有发生甚至发生肢体冲突事件。两年之后,国务院将颁布《物业管理条例》,6年之后,《物权法》将正式施行。这些法律法规为规范行业行为,促进物业行业健康发展起到了奠基石的作用。

80年代以前北京的小区绿化是模仿苏联,按照从小到大依次划分为楼间绿化、团组绿化和居住区公园。八九十年代随着方庄、劲松、安慧里等小区的开发,小区绿化理念有所发展,但仍没有得到充分重视。

随着2002年以后南派房企开发的楼盘大量入市,这些项目对园林与文化相结合的理解、对园林设计的把握都更为到位,迅速成为全北京房企争相学习和模仿的对象。

改革开放以后,在京居住工作的外籍人士越来越多,按照当时的管理制度,外国人不可以和中国人混住,很多外国人甚至只能长期住在涉外酒店。因此从80年代开始,外销公寓孕育而生,这些公寓可以租赁也可以购买。2002年,内外销房正式并轨,但公寓这一说法保留了下来,后来被商办房和酒店式管理高级住宅等项目借用概念推广。

翻开2001年时的售楼广告,会发现大部分开发商都将自己的项目称为“智能化住宅”,实际上在当时的条件下,所谓的智能化住宅多数只是拥有对讲门铃,三五个摄像头,三表(即水表、电表、燃气表)远程抄送,噱头的成分居多。

这方面做得最好的,是当时作为北京市信息化示范小区试点的北辰绿色家园、良乡西路园、中关村科技园区育新花园。以北辰绿色家园为例,其小区智能化建设包括小区家居智能控制系统、物业系统和综合信息服务系统,取得了很好的效果。

此时北京已经进入商品住宅楼盘热销阶段,各大地产全案广告公司也已经诞生。北京的都市报成为当时主要的房产信息广告平台,一个整版地产广告打出去,收到几百个咨询电话是很正常的事情。

在1993年秋季诞生的房展会已经举办8年, 2001年出现了春夏秋冬都有房产会的情况。在下一年(2002年)北京共举办了24场房展会,开始接近数量增多、影响力减弱的临界点。

2001年被称为TOWNHOUSE年,共有7个项目先后入市,总规划面积高达275.1万平方米。这个当年流行的概念在今天的北京楼市中几乎已经消失。

2000年12月入市的橘郡在其产品中首次公开使用了TOWNHOUSE概念,当时开盘销售价格为4666元/平方米,成为北京首个纯TOWNHOUSE社区。2003年非典的突袭也使部分购房者放弃城里的住房,转而考虑郊区密度较低的TOWNHOUSE和联排别墅。

随着最近十年里各地限购政策的出台,曾经在房地产市场上叱咤风云的炒房团也趋于消声灭迹,其中最为著名的是“温州炒房团”。

2001年,温州炒房团已经杀入上海和杭州楼市,令人谈虎色变。但此时的北京楼市还是风平浪静,大约从2004年开始,外地投资客才大规模进入北京市场,并在2007年风头达到最盛时期。之后,随着2008年楼市暴跌以及相关购房政策的不断完善,炒房团逐渐淡出京城。

虽然90年代初在海南、北海等沿海城市就出现过楼市泡沫破裂的前车之鉴,但在2001年,“房地产泡沫”这个词对于北京以及其他全国主要城市的居民来说还是一个陌生词汇。

两三年之后,泡沫论迅速成为社会的热点,引起广泛的关注和争论。当时持泡沫论的舆论焦点人物有:清华大学教授魏杰提出了地产寒冬论;社科院金融研究所的易宪容谈到房地产挟持国家经济论;摩根士丹利亚太区首席经济学家谢国忠预言房地产泡沫爆破;以及摩根士丹利首席经济学家史蒂芬罗奇表示,泡沫的产生使中国房地产市场看似已经到了接近爆炸的边缘。

房产税(包括其前身“物业税”)的讨论与试点今天仍在继续。2001年时,已经有一些学者和官员开始关注这个问题。2003年10月召开的十六届三中全会就明确提出:“实施城镇建设税费改革,条件具备时对不动产开征统一规范的物业税,相应取消有关收费。”

据曾经参与房产税方案讨论的学者回忆,当时全国楼市还处于刚刚起步发展的阶段,房价也没有出现较大的波动,当时提出物业税的考虑是为了替代土地财政,担心前面土地卖的越多,后面地方财政收入越少,想让政府收入建立在稳定的基础上,于是设计讨论出台物业税,即后来的房产税。

董事会同意聘任田佳琳先生、李平先生为公司副总经理,任期至第十届董事会届满之日止。

越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔、番禺、南沙等8区改造项目融资地块保障性住房(公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房)和人才公寓等政策性住房的建筑面积占融资地块住宅建筑面积的配置比例原则上分别不低于15%和5%

。二手房的价值提高,日本人过去以新建住宅为中心的“换房游戏”也出现改变的迹象。

截至今年二季度,中国一线城市的物流设施回报率水平处于5%左右,高于办公楼和零售物业50-100个基点。

张大伟说,从全国来说,现如今房地产市场已经不存在绝对的短缺,而是一种不均衡状态,部分区域楼市供应过剩,但部分一二线城市还存在供应不足。

不过目前深圳供应量稀缺的问题依然存在,购房者及中介机构循着官方指导价交易,深圳楼市极可能进入“台阶式走势”。

版权声明:本文由北京厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793

![ST广珠:北京市康达律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易之法律意见书(康达股重字[2021]第0013 号)](http://bj.021cf.cn/zb_users/theme/tpure/include/thumb/6.jpg)